Être et ne pas être, telle est l’injonction.

- laulalberth

- 25 juil. 2025

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 juil. 2025

Quand on cherche, on trouve. Quand on recherche, on retrouve des mots sournois, des mots trompeurs, des mots menteurs. L’enquête précédant l’écriture d’un roman éclaire parfois d’une lumière nouvelle certains automatismes de langage. La quête du bon terme dévoile les mots mauvais issus d’un traumatisme collectif comme l’a été la Première Guerre Mondiale. Répétés jusqu’à l’oubli, jusqu’à l’assimilation, ces mots cachent et excusent « la sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupent nos esprits, travaillent nos corps et alimentent nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. » Parole de Poète, et pas des moindres.

Ainsi, avant la Grande Guerre déjà, les femmes employées dans les milieux de la mode n’étaient pas des couturières mais des midinettes. Être et ne pas être. Être couturière et ne pas l’être véritablement. Soumises à de rudes cadences pour coudre à temps les robes des élégantes et sous peu les uniformes militaires, ces couturières se contentaient à midi d'une dînette. De là, à devenir des midinettes, il ne manquait qu’une syllabe avalée par une langue dominatrice qui refusait de reconnaitre et rémunérer à sa juste valeur le travail effectué. La brèche était ouverte. La midinette deviendrait, à la longue, une jeune femme simple et frivole, à la sentimentalité naïve.

Être et ne pas être, ici, n’est pas une question, mais une injonction, un double nœud, un enfermement, un rétrécissement de la conscience féminine, que la Grande Guerre renforcera dans l’esprit des hommes.

Comme l’a dit Marcelle Capy, voix censurée dans la mêlée, en octobre 1917 déjà « la tempête a fait monter la vase, éveillé les vices, allumé les plus bas instincts, corrompu les esprits, détruit le respect naturel de l’homme pour son semblable », la femme au premier chef.

Les mots et la littérature se feront l’écho de ce long délitement des relations entre hommes et femmes, de cette injonction adressée par eux à elles, d’être et de ne pas être. Expliquons.

1914 : S’occuper des champs mais ne pas être une fermière, tout juste une farmerette.

A l’heure de la mobilisation, beaucoup d’hommes et de femmes croient à l’union patriotique des sexes, à la régénération du couple par la séparation, à la moralisation de la nation dans le combat contre l’ennemi. Le départ, simple devoir, devient acte héroïque, summum de la virilité.

L’uniforme donne à l’homme un statut. Qu’en est-il de la femme, laissée à l’arrière ? Elle écope de responsabilités nouvelles, d’une condition nouvelle, mais en aucun cas d’un statut reconnu. Dans son « Appel aux femmes », placardé sur les murs de toutes les communes de France, René Viviani n’utilise jamais les mots : fermière, ouvrière agricole, cultivatrice, agricultrice, éleveuse, vigneronne. Tout ce dont la France avait pourtant besoin. Les hommes deviennent des héros. Les femmes restent des esclaves, privées de mots. On avait bien créé le néologisme « midinette ». On se sert donc des mots comme on veut.

Là, où en France on ne daigne utiliser aucun mot, dans le monde anglo-saxon, malgré le travail pénible effectué, la femme qui travaille 8 à 10 heures par jour, payée entre 10 et 20 cents de l'heure, contre 1,80$ pour un homme, n’est pas une fermière pour autant, tout juste une farmerette.

Être et ne pas être.

1915 : Eveiller tous les fantasmes au front mais rester chastes à l’arrière

Dès le milieu de l’année 1915, la guerre courte, régénératrice et moralisatrice a fait long feu. Le deuil, la souffrance et les frustrations deviennent un quotidien. Sur le front, la femme est fantasmée et soupçonnée. « Près du front, loin du cœur » est une accusation à demi-mot. La suspicion devient gangrène. L’infidélité, trahison suprême. La femme égoïste et privilégiée, le réceptacle de toutes les rancœurs.

Dans sa lettre à Lou, Guillaume Apollinaire témoigne, cette même année, de cette ambivalence entre fantasme et surveillance, jusque dans l’intimité. « […] Lou, encore une fois je veux que tu ne te fasses pas menotte trop souvent. Je vais être jaloux de ton doigt. Je veux que tu me dises quand tu t’ais fait menotte et que tu résistes un peu. Je serai obligé de te corriger. Tu ne fais aucun effort de ce côté. Tu es merveilleusement jolie ; je ne veux pas que tu te fanes en t’épuisant par les plaisirs solitaires. »

L’armée interdira aux femmes de rejoindre leur mari sur le front, on le comprend, mais organisera dans le même temps des maisons de prostitutions. D’où le bon mot, à l’époque, « quel mal y-a-t-il à baiser sa femme sur le front ? ».

Être et ne pas être.

1916 : Assumer les mêmes responsabilités mais ne surtout pas s’habiller comme un homme

Avant la guerre déjà, les débuts de la pratique sportive par les mondaines apportent son lot de commentaires sur les tenues de sport. Mais tant que la femme reste femme, comprenez « à sa place », passe encore. Ainsi, en 1907, Mme Aumont, femme du docteur, sportswoman accomplie, choquée par la position du califourchon à cheval, précise « qu’en matière de sport la femme devra conserver le charme de la faiblesse native ».

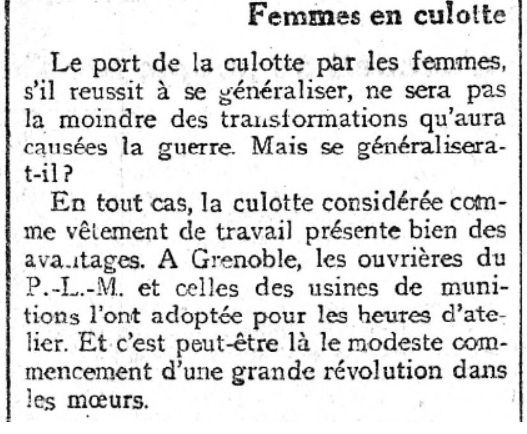

Les femmes travesties en homme portant la culotte pour leur balade à vélo le dimanche, c’en est trop ! Naîtra, alors, l’expression « mauvais genre ». Et les mots, toujours eux, véhiculeront ces idées et façonneront les esprits. D’une manière générale, les commentaires ne seront pas tendres à l’égard des femmes « culottées », même lorsque la culotte sera adoptée dans les usines pour soutenir l’effort de guerre. Encore aujourd’hui, l’expression « porter la culotte » traduit la difficulté d’hommes à voir des femmes assumer les mêmes responsabilités qu’eux.

A la même époque, Coco Chanel, en France, raccourcira les jupes et supprimera la taille

. Elle concevra des vêtements pour les femmes, simples et pratiques, à son image fine, élancée, garçonne et élégante. Autre brèche ouverte qui ne se refermera pas. Ouf !

Il y aura bien, après guerre, une tentative masculine de corseter à nouveau les femmes, au sens propre comme au figuré, d’élargir les hanches et de rétrécir la taille jusqu’à l’étouffement. Sous tutelle et dans son corset, la femme est femme, manquant d’air et de liberté, sujette à des évanouissements, du fait, bien sûr, de sa nature fragile et émotive.

Être et ne pas être.

1917 : Travailler à l’usine mais ne pas être ouvrière, tout juste munitionnette

Fabriquer 50 000 obus par jour en cette année 1917 n’est pas un travail d’ouvrières qualifiées, mais de munitionnettes à l’établi 10h à 14h par jour, sur le poste le mieux payé à l’époque mais toujours 20% de moins qu’un homme.

Et la rumeur se répand. Les femmes qui portent la culotte à l’usine veulent garder les boulots des hommes. La guerre les arrange bien. Plus elle sera longue, mieux ce sera. Les femmes malheureuses d’avant 1914, débarrassées de leurs tyrans et maîtres, aime quand c’est long, et quand ça dure. Les hommes ont été dupés. Qu’ils se fassent casser la figure. Bien fait pour eux !

Et si encore l’on n’en restait qu’au mot munitionnette, ce serait un mal suffisant. Mais, comme l’explique Jean-Yves Le Naour, dans Misère et tourments de la chair, une vulgarité propre aux communautés masculines repliées sur elles-mêmes s’exporte des tranchées et devient la norme dans la bouche des soldats. Elle devient le signe d’appartenance à un groupe masculin méprisant la mort, les faibles, et les femmes. Très vite, les réflexions privées, réservées aux camarades deviennent apostrophes directes des femmes considérées comme des prostituées, des garces, de « sacrées juments que l’on prendrait bien sans selle », des grognasses, des poufiasses en culotte.

Ne pas être.

1918 : Etre responsable de tout et être responsable de tout

Le retour des hommes à la maison est difficile. « Quand je suis revenu de la guerre, je n'ai pas reconnu ses yeux. », confie l'écrivain Paul Géraldy au sujet de sa femme. Eh oui ! En l’absence des hommes, les femmes s’en sont bien sorties. Grâce au travail à l’usine et aux prix agricoles élevés, elles se sont enrichies jusqu’à susciter la jalousie.

Ailleurs, leur effort de guerre a été salué. La plupart des Européennes obtiennent le droit de vote entre 1918 et 1920 (Royaume-Uni, Russie soviétique, Pologne, Tchécoslovaquie, Allemagne en 1918, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Suède en 1919, Albanie, Autriche et Hongrie en 1920).

En France ? Le poilu a souffert dans sa chair et sur son sol, plus que tout autre. Celui qui est rentré a frôlé la mort, cette garce qui l’a épargné, qui l’a saisi, l’a allumé, lui a retourné le cœur et brisé l’esprit, puis l’a relâché, l’a même raccompagné, pour ne plus jamais le quitter. La garce occupe tout l’espace. Et il ne reste plus de place pour elle, la femme française. Elle attendra, jusqu’en 1944, pour obtenir le droit de vote.

Être et ne pas être quand la psychologie masculine fait l’histoire et la loi.

Conclusion ? Après la guerre, les mots et la littérature quasi exclusivement masculine, continueront de véhiculer des sentiments de misère sexuelle et de frustration, les traumatismes liés à la guerre, les rancœurs contre les femmes. En 1923, Le Diable au corps, de Raymond Radiguet, fera scandale en portant affront au respect dû au poilu. En 1930, dans son roman La Peur, Gabriel Chevalier dira des femmes, « Les tendres chéries ! Il leur faut un héros dans leur lit, un héros authentique, bien barbouillé de sang, pour les faire gueuler de plaisir ! […] Qu’auront-elles fait pendant la guerre ? Elles auront excité les hommes à se faire casser la figure » En 1932, dans Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline écrira : « La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie, notre indispensable et suprême espérance. »

Être et ne pas être. Telle est l’injonction.

Fin de l’article

Commentaires