Le théorème de Proust met en échec l’Intelligence Artificielle !

- laulalberth

- 25 juil. 2025

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 juil. 2025

Il y a bientôt 27 ans, le 11 mai 1997, le champion d'échecs Garry Kasparov était battu par Deep Blue, le superordinateur conçu par IBM.

Le 12 mars 2016, c’était au tour de Lee Sedol, le champion de jeu de go sud-coréen, d’être vaincu par l’intelligence artificielle AlphaGo, conçue par Google.

Mais, heureusement, Raphaël Enthoven a remporté, haut la plume, l’épreuve de Philosophie du Bac 2023 qui l’opposait à ChatGPT. Nous sommes sauvés !

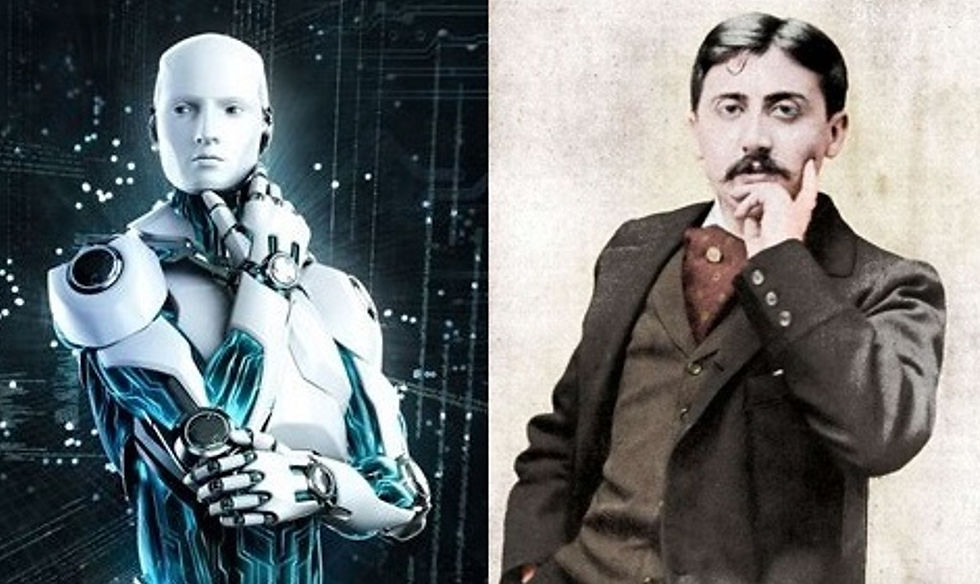

Plus sérieusement, même si certains prédisent que l’Intelligence Artificielle dépassera, bientôt, l’Intelligence Humaine en tout point, comme c’est déjà le cas dans certains domaines très spécifiques, un théorème tient encore en échec l’Intelligence Artificielle : Le Théorème de Proust.

Ce théorème porte le nom du célèbre écrivain, mais nous en devons la démonstration à Thierry Marchaisse dans son très inspiré livre du même nom.

Alors ? Pourquoi et comment le théorème de Proust met-il en échec l’Intelligence Artificielle ?

Raisonnons peu mais bien !

____________________

Définitions

Définition 1 : Par « La recherche », j’entends le roman de Marcel Proust intitulé À la recherche du temps perdu, écrit de 1907 à 1922 et publié de 1913 à 1927 en sept tomes.

Définition 2 : Par « esprit géométrique », j’entends l’esprit de logique déductive enseigné par Euclide dans ses éléments de géométrie.

____________________

Axiomes

Axiome 1 : Le cerveau humain ne peut se réduire à sa composante rationnelle seule, ni à sa composante émotionnelle seule. Il est la résultante (et à l’origine) de l’interaction des deux.

Axiome 2 : Les choses, sitôt qu’elles sont perçues par nous, deviennent en nous quelque chose d’immatérielle. (La recherche, vol VII)

Axiome 3 : Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, amener à la lumière, nos sentiments et nos passions. (La recherche, vol VII)

Axiome 4 : Le sens artistique est la soumission à une réalité intérieure. (La recherche, vol VII)

____________________

Proposition

« La recherche » est une quête artistique.

____________________

Preuve

C’est évident par l’Axiome 4. Pris dans deux mouvements contraires, chaque mot de « La recherche » est soumis à une réalité intérieure, à cette volonté de la faire émerger, tout en se hissant au-dessus du mot le précédant, dans une élévation vers un idéal de beauté et de vérité. CQFD

Enfonçons le clou et écoutons, pour le plaisir, Proust lui-même :

« Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur – de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. » (La recherche, vol I)

« Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? (...) Chercher ? pas seulement : créer. » (La recherche, vol I)

« Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir, que cela m'était apparu. (…) » (La recherche, vol I)

Remarque : A l’opposé, chaque mot retourné par un agent conversationnel n’est qu’une « moyenne », certes très sophistiquée, mais une « moyenne » des mots le précédant, un score obtenu à la lecture d’une grande quantité de textes. Une moyenne n’élève pas, elle lisse.

____________________

Théorème 1

Il existe des vocations créatrices invisibles.

____________________

Preuve

De la définition 1, nous déduisons qu’entre la publication, en 1896, du premier ouvrage de Marcel Proust, Les Plaisirs et les Jours, et la parution de son ouvrage suivant, le tome 1 de « La recherche » en 1913, il s’écoulera 17 ans. 17 années d’une gestation difficile, douloureuse, où Proust fécondé par le temps et les choses devenues en lui immatérielles par l’Axiome 2, fera un « détour de bien des années inutiles (…) avant que se déclarât la vocation invisible dont [son] ouvrage est l'histoire » (La Recherche, vol III), et de comprendre que la « matière de son livre lui venait de Swann » (La Recherche, vol VII), pour reprendre les termes de Proust lui-même. CQFD

A nouveau, enfonçons le clou et écoutons, pour le plaisir, Proust lui-même :

« (…) je voulais un jour être un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet où je pusse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s'arrêtait de fonctionner, je ne voyais plus que le vide en face de mon attention, je sentais que je n'avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l'empêchait de naître. » (La recherche, vol I)

« Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j'aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi toute ma vie jusqu'à ce jour aurait pu et n'aurait pas pu être résumée sous ce titre : Une vocation. » (La recherche, vol VII)

Remarque : A l’opposé, sans fécondation, ni gestation, mais au contraire, dans l’instantanéité de la réponse, l’algorithme détruit l’appel, la vocation, l’effort, l’incarnation.

____________________

Théorème 2

Il existe des vocations créatrices transgenres, notamment géométrico-littéraire.

____________________

Remarque : Grâce à l’Ethique de Spinoza, nous savions déjà qu’il existait une vocation créatrice géométrico-philosophique.

Preuve

« Informe. Qu’est-ce que la poésie vient faire ici ? » écrira l’enseignant sur la copie de Philosophie du jeune Marcel Proust. Et déjà l’esprit géométrique (Définition 2) se heurtait au sens artistique (Axiome 4). Du fait de sa formation intellectuelle rigoureuse, le corpus proustien sera, dans un premier élan, bipartite : d’un côté des œuvres intellectuelles, de l’autre des œuvres artistiques. Mais mû par l’Axiome 1, Proust, par une journée de 1909, se libèrera de ce carcan bipartite pour comprendre sa vocation transgenre. Il dira lui-même, inspiré par son esprit géométrique et son sens artistique : « Dans ce livre, il n'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, il n'y a pas un seul personnage « à clefs », tout a été inventé par moi selon les besoins de ma démonstration » (La recherche, vol VII). L’idée de son œuvre est enfin là, claire, accessible et irrésistible. Il entreprend alors la rédaction d’une œuvre géométrico-littéraire, une œuvre de savoir et d’art, la première démonstration artistique, la première preuve littéraire, un long raisonnement romanesque démontrant qu’il existe des vocations créatrices transgenres, notamment géométrico-littéraire. CQFD

Une dernière fois, enfonçons le clou, écoutons Proust, et savourons, pour le plaisir, ce doux mélange d’esprit géométrique et de sens artistique :

« Les mystérieuses lois qui président à l’éclosion de la vérité esthétique aussi bien que de la vérité scientifique sont faussées, si un raisonnement étranger intervient d’abord. » (Lettre de Marcel Proust à Daniel Halévy, 19 juillet 1919)

« L'idée de ma construction ne me quittait pas un instant. Je ne savais pas si ce serait une église où des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir des harmonies, le grand plan d'ensemble, ou si cela resterait – comme un monument druidique au sommet d'une île – quelque chose d'infréquenté à jamais. (…) Là où je cherchais les grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails. » (La recherche, vol. VII)

Remarque : L’IA se révèle performante sur des tâches ultra spécifiques et dans des univers très codifiés. Mais le manque de règles ou de données diminuent la performance. La liberté entrave l’Intelligence Artificielle.

____________________

Théorème final

Une Intelligence Artificielle ne peut vérifier les théorèmes 1 et 2, ni produire une œuvre artistique.

____________________

Preuve

Par l’axiome 4, aucune IA n’est soumise à une réalité intérieur. CQFD

Remarque finale : Aucune IA ne ressent de vocation, de mouvement intérieur, d’appel, ne témoigne d’une inclination nouvelle, invisible, transgenre, n’ouvre une voie, ne désigne un horizon vers lequel porter le regard. Au contraire, comme la machine à vapeur a permis des prouesses mais tué l’effort, la voiture a permis les déplacements mais réduit les distances et l’espace, la machine agricole a soulagé l’agriculteur mais appauvri sa terre, les moyens de communication ont altéré le dialogue, le réseau internet a vulgarisé la connaissance, l’IA augmentera notre cérébralité, en l’externalisant, au détriment de notre intériorité.

Commentaires